給与のストレス…給与が安いのでなんとか改善したいのですが…

「給料が安い!何とかならないのか!」と思ったことはありませんか?

毎日頑張って仕事をして、残業もしているのになぜか周りの友人たちと比べても給料が安いと仕事へのやる気も下がってしまいますし、それがストレスにもなります。給料は仕事に対するモチベーションのひとつであり、自分の仕事に見合った給料は欲しいものです。

そんな給料について、年齢や性別、業種などの平均給料についてと、給料が安いことにどう対処すればよいのかの対策もあわせて紹介します。

自分の給料は安いのか?それぞれの年齢や性別など平均給料を知ろう

まず、今自分が会社から支給されている給料が安いのか高いのか気になりますよね。

自分の年齢や性別、業種などによってどれくらい給料に違いがあるのでしょうか。またその違う理由なども知ることで、ストレスの感じ方もまた変わるのではないでしょうか。

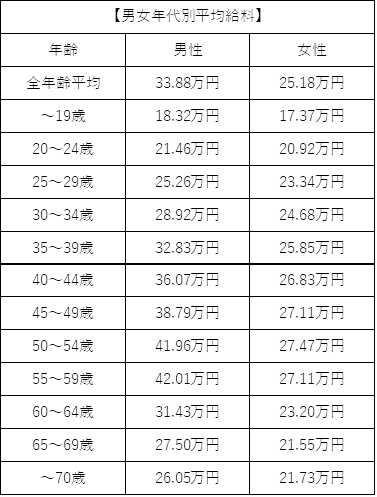

年代別平均給料

(参考サイト:厚生労働省/令和2年賃金構造基本統計調査https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/13.pdf)

表を見てわかるように男性と女性では、年代別平均給料で8万円ほどの差があります。特に男性は年齢を重ねるごとに給料がぐんぐんと伸びているのがわかります。

一方、女性においては30歳からあまり伸びがないことがわかります。その理由として、女性の場合は出産や育児など休職することや仕事を辞めることもあり、その間の昇給もあまりないということが言えます。

60歳以降で平均給料が下がっているのは、定年を迎え会社を辞めた後にパートやアルバイトなどで収入を得ているということです。

学歴別平均給料

(参考サイト:厚生労働省/令和2年賃金構造基本統計調査https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/13.pdf)

男性の学歴別の平均給料は高校と、大学では10万円ほどの差が出ていることがわかります。また大学院と比べてみると15万円ほど差があることがわかります。

(参考サイト:厚生労働省/令和2年賃金構造基本統計調査https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/13.pdf)

女性に男性と同じように平均給料は学歴によって違いはありますが、こちらも男性に比べると平均給料が低いことがわかります。

学歴によって給料に差が出る理由として、学歴が高いほど「大企業に勤める割合が高い」「正社員の割合が高い」「医者や弁護士など専門知識が必要」といったことが挙げられます。

日本企業はまだまだ学歴社会であり、どうしても「高学歴」がぬぐい切ることができません。

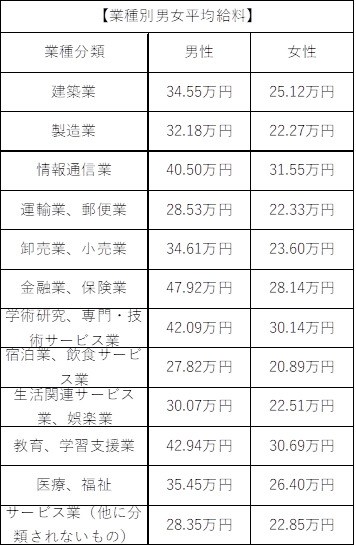

業種別平均給料

(参考サイト:厚生労働省/令和2年賃金構造基本統計調査https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/13.pdf)

こちらの表を見て特に平均給料が高い業種は「金融業、保険業」続いて、「教育、学習支援業」「学術研究、専門・技術サービス業」と続きます。その反対で、「宿泊業、飲食サービス業」や「運輸業、郵便業」は平均給料が低い傾向にあります。

こちらを見ても男性に比べ女性の平均給料は低いことがわかります。

また、地域別平均給料としての全国平均は30.77万円となっており、それを上回っている都道府県は5つであり、東京都(37.36万円)、神奈川県(33.52万円)、愛知県(31.41万円)、京都府(31.08万円)、大阪府(32.04万円)となっています。

平均給料は都道府県としては東京都が一番高く、地域として関東地方続いて、東海地方、関西地方の順に平均給料が高い傾向にあります。(参考サイト:厚生労働省/令和2年賃金構造基本統計調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/13.pdf)

これらを見てあなた自身の給料は平均値に比べてどうでしょうか。「思ったよりも低くない」と思った方もいれば、「やはり自分の給料は安かった」と思った方もいらっしゃるでしょう。これらはあくまでもそれぞれの平均値であり、会社の規模によっても給料は違います。また、平均値より低いから会社が悪いといったわけでもありません。

給料のストレスを感じる前に「なぜ安いのか理由を知ろう」

ではなぜ、汗水たらして働いているのに給料が安いのかその理由についてみていきましょう。

「仕事内容と給料が見合っていない場合」

正社員は基本的に月給で給与が支払われます。ですが、時給に換算するとアルバイトやパートの人の方が高いということもあります。

正社員の場合は、社会保険や年金など、基本給から引かれる金額も多く、実際に手取りとなる金額が少なくなることが多くあります。

もし、厚生労働省が公表している地域別最低賃金と比べ、あまりにも低い場合は、上司に給料アップの相談をしてみましょう。また、そのような場合は労働基準法に違反している可能性もあります。

(厚生労働省【地域別最低賃金】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

【最低賃金制度】 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm )

「仕事の内容と給料があっていない場合」

仕事量が多く、仕事の内容が給料に見合っていないと感じる人は少なくありません。「どれだけ頑張っても給料が見合っていない」「頑張って仕事をしているのに、この先給料が上がるのか」と努力が給料に反映されない場合は、転職を検討することをオススメします。

仕事内容と給料が見合っていない場合、今すぐに業務内容や給料が変わる可能性は低いでしょう。

「給料水準が安い業種で働いている場合」

業種別平均給料を見てわかる通り、業種によっても平均給料が違うことがわかります。同じような時間で働いていたとしてもその業種の平均給料が安いため、それほど高い給料がもらえないことも多くあります。

業種・業界によって給料を低く設定している会社もあります。

今働いている業種で思う給料がもらえないという場合は、簡単ではありませんが、異業種への転職を考えてみることも一つの方法です。

給料が安いのかどうか確認する方法とは

「給料が安いと思う理由」についてわかったところで、次に給料が安いかどうなのかを判断する方法についてみていきましょう。給料が安いと感じるのは人それぞれですが、基準がわかれば判断する材料となります。

その判断基準となるものは「平均給料」「時給換算」「同期の給料」の3つがポイントとなります。

それぞれの判断基準について確認してみましょう。

「平均給料」

一番初めに紹介した、性別や年齢などの平均給料から「現在の給料と平均給料を比較して確認」してください。これらを比較して、「平均値を下回っている場合は給料が安い」と判断することができます。

ですが、平均給料を比べるときに「平均値を下回っている、上回っている」ということだけでなく、「中央値」の確認も大切です。

中央値はそれぞれの基準となる人たちの収入の真ん中となるので、どのくらいの給料をもらっている人が多いのかを確認することができます。

「時給換算」

給料を時給換算にしたときに、最低賃金よりも低ければ給料が安いと判断することができます。

最低賃金は各都道府県により違いがあります。この最低賃金とは「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」と最低賃金法第3条で定められています。(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/s0303-9c.htm)

このことから時給換算した際に最低賃金よりも下回っている場合は給料が安いと判断することができます。

「同期の給料」

給料が安いかの確認をする際には「同期の給料」と比較をしてみましょう。

同じ業種・業界でも、会社の規模や内容などによっても違いがあります。ですが、同じ会社で働いている同期との給料を比較することで、給料が安いかどうかを確認することができます。

例えば、同期よりも給料が安い場合は、資格を取得する、新たな仕事にチャレンジするなどのスキルアップや成績を伸ばすなどをすることで給料を上げることができます。

ですが、同期との給料比較で、自分の方が高い場合でも、業界や年齢別などで見たときに、給料が安い可能性もありますので、一概に同期だけで比較することには注意が必要です。

給料が安くストレスを感じたときの対策方法

では給料が安いくストレスに感じたときにはどのような対策方法があるのでしょうか。

給料が安いことでストレスに感じたのであれば、「給料交渉をしてみる」「自己研鑽」「収支のバランス」「転職」といった対策を講じてみましょう。

ではそれぞれどのような対策を取っていけばいいのか詳しく見ていきましょう。

「給料交渉をする」

まず、給料が安くストレスを感じているのであれば、会社に賃金アップの交渉をしてみましょう。

理由の一つでもあった「自分の働きや仕事内容と給料が見合っていない」と感じた場合は上司や会社の人事担当などに給料交渉をしてみましょう。

ですが、「給料を上げてください」というだけではまず給料を上げてもらうことはできません。給料交渉をする際には「何かしらの成果や実績を上げていること」が給料交渉をうまく進めるためのポイントとなります。

うまくタイミングが合えば交渉に応じてもらえる可能性があります。

「自己研鑽をする」

すぐに給料アップにつながるわけではありませんが、自分のスキルを磨くなど自己研鑽をするで、給料も自然と上がっていきます。

例えば、新たな資格を取得することや、知識を増やすことで仕事に対する能力が上がり、給料アップにつながっていきます。特に資格を取得することで有資格者でしか任せることができない仕事に就くことができ、さらに資格手当をもらうことで給料を上げることができます。

「収支のバランスを考える」

給料が安いと感じる理由の一つで、収支のバランスが悪いことが挙げられます。

日々の暮らしの中で、無駄遣いをしていないか、節約できるものはないかなどを探し見直すことをしてみてください。収支のバランスが悪いといくら高い給料をもらっていたとしても快適な生活を送ることはできません。

反対に給料が安くても生活の収支のバランスがうまく取れている人は、高収入の人に比べて心豊かに過ごすことができます。収入と支出のバランスを取るために家計簿をつけることや、家賃の低いところへ引っ越すことでも場合によっては数万円程度節約することもできます。

「転職をする」

給料面でストレスとなるのであれば、転職をすることも視野に入れてみましょう。

ですが、転職をする場合の注意点として、「スキルアップのためなど、明確な目標などを決めて転職活動に挑む」ようにしておきましょう。なぜ転職をしたいのか、転職をしてどうなっていきたいのかなど明確な目標を設定しておくと転職活動もスムーズに進めることができるでしょう。金銭面だけを見ることや、曖昧な考えでの転職をすることは避けましょう。

給与のストレスを感じたときは、自ら給与アップできるように動く

給与が安くストレスと感じてしまうことは多くありますが、まずそれぞれの平均給料や理由、判断基準を知り、自分の給与は平均より安いのかどうかを確認してみましょう。

給与が安くストレスと思ってしまう前に、まず自分の給与が本当に適正なのか、現状を把握し、改善できるポイントはないかを探してみましょう。

会社に給与アップの交渉ができるのか、また、交渉ができるだけのスキルや知識はあるのか、収支のバランスは問題がないか、そもそも転職をした方がいいのか。現状を理解し、自ら動くことで状況も変わる可能性があります。